Wir leben von 30 Zentimetern.

„Wenn wir von fruchtbaren Böden sprechen, ist eine sehr dünne Haut an der Oberfläche der Erde gemeint. Sie wurde im Laufe von Jahrmillionen durch das Zusammenspiel von Pflanzen

und Bodentieren zwischen dem Gestein und der Luft aufgebaut. So konnte das Kohlendioxid aus der Luft als Humus im Boden gespeichert werden und die Temperaturen sanken. Spezielle Bodenorganismen –

die meisten von ihnen unbekannt – haben den Humus mit dem darunter liegenden Gestein vermischt und einen neuen Lebensraum aufgebaut; den Humusboden. Er und die moderaten Temperaturen heute

bildeten die Grundlage für die Menschen und ihre heutige Agrar- und Ernährungskultur.“ (M. Kolarek: Kompostieren!; Ulmer 2018; S. 106)

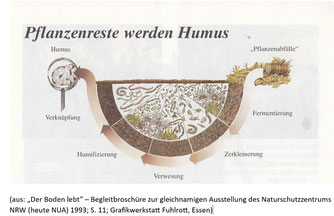

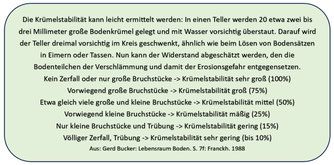

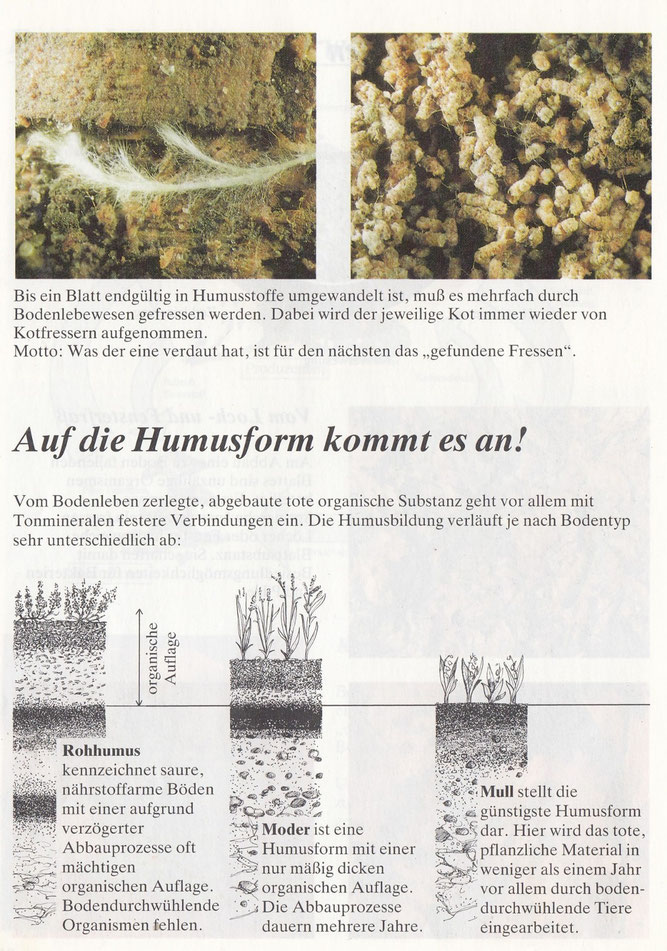

Bei der Fermentierung beginnen Mikroben die Oberflächen der feuchten Pflanzenreste anzugreifen. Jetzt haben die Zerkleinerer, z.B. Asseln, leichteres Spiel und fressen Löcher oder Fenster in die „Abfälle“. So schaffen sie eine größere Oberfläche und neue Angriffsflächen für Bakterien und Pilze. Sie sind hauptsächlich verantwortlich für die Bildung von Huminstoffen. Im Darm von Regenwürmern werden Ton- und Gesteinsminerale mit den Huminstoffen zum sogenannten Ton-Humus-Komplex verknüpft. Gleichzeitig arbeiten die Würmer diese Partikel in den Boden ein und es entstehen die für die Stabilität des Bodens so wichtigen Bodenkrümel. Sie enthalten Poren, die wie ein Schwamm Nährstoffe, Wasser und Luft aufnehmen können. Gleichzeitig sind sie Lebensraum für ein Heer von Mikroorganismen.

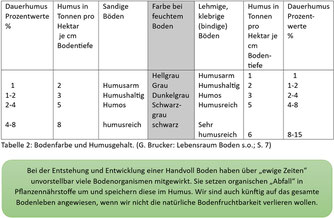

„Humus ist von zentraler Bedeutung für die Bodenfruchtbarkeit. Allerdings ist es wichtig, zwischen Dauer- und Nährhumus zu unterscheiden.

Der Nährhumus besteht aus einfachen organischen Verbindungen, die von den Mikroorganismen schnell abgebaut werden können – Eiweiße, Fette, Stärke und Zucker zum Beispiel. Das ist der Teil des

Humus, den – wenn überhaupt – alle betrachten. Als leicht verfügbare Energie- und Nährstoffquelle ist er Fast Food für die Mikroorganismen und Pflanzen.

Viel wichtiger für den Erhalt der Fruchtbarkeit ist der Dauerhumus im Boden. Die Bodentiere bauen ihn aus Zellulosen, Hölzern, Wachsen und Ligninen zu hochmolokularen Gebilden auf. Wichtige Nähr-

und Spurenstoffe sind bereits im Humus selbst gespeichert. Aber viel wichtiger ist noch, dass alle Stoffe sich über ihre Ladungen hervorragend an diese Strukturen anheften können und so

pflanzenverfügbar im Boden verbleiben. Ein verdichteter Boden ohne Dauerhumus kann auch keine Nährstoffe speichern.

Bei einer chemischen Humusanalyse wird nicht zwischen Nähr- und Dauerhumus unterschieden. Die Bildung von Dauerhumus ist die Voraussetzung dafür, dass Wasser, Nähr- und Spurenstoffe überhaupt im

Boden gespeichert werden können. Wird er nicht gebildet, werde alle Stoffe, die wir in Form von schnell verfügbaren Düngern – auch den organischen – auf und in den Boden bringen, wieder

im Grundwasser und in der Folge in unseren Flüssen und Meeren landen und sie verunreinigen.

Wird Dauerhumus nicht ständig neu gebildet, gehen alle löslichen, nicht gespeicherten Nähr- und Spurenstoffe beim nächsten Regenguss verloren. Benötigt die Pflanze danach Nährstoffe für ihr

Wachstum, muss sie dennoch auf die noch vorhandenen Dauerhumusreserven zurückgreifen und diese werden weiter abgebaut. Es kommt mit der Zeit zu Humusabbau und Humusverlusten. Der Boden ist nicht

mehr schön braun und saftig, sondern grau und fahl. Er hat seine Fruchtbarkeit verloren.“ (M. Kolarek; s.o. S. 111f)